Accueil ▷ Actualités ▷ Actualités

Séances de séminaires terminées

Mardi 16 décembre 2025, 12 h 30-14 h 30 : Thaïs Dabadie (EHESS), « La Porte chinoise du Jardin d’agronomie tropicale : des expositions coloniales à l’investissement mémoriel vietnamien »

Mardi 6 janvier 2026, 12 h 30-14 h 30 : Laurent Dornel (Univ. de Pau, ITEM), « Les travailleurs coloniaux de la Grande Guerre, le cas des Chinois et Indochinois »

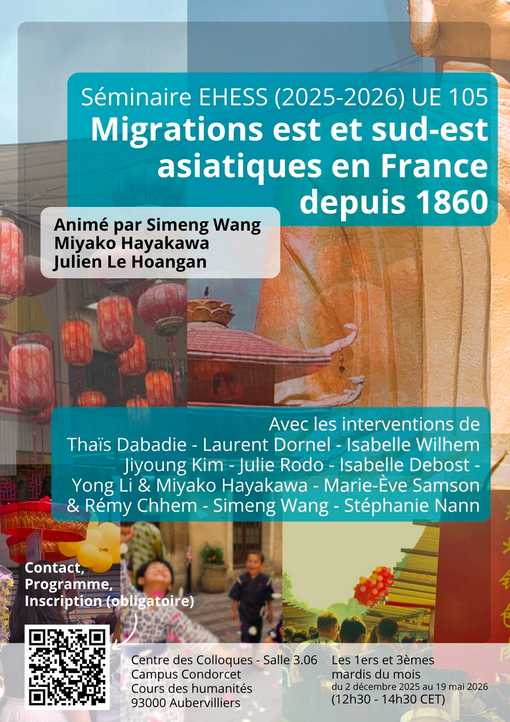

Deuxième année du séminaire organisé par le réseau « Migrations asiatiques en France », co-animé par Simeng Wang, Miyako Hayakawa et Julien Le Hoangan. En puisant dans les méthodes diverses des sciences sociales, ce séminaire vise avant tout à introduire les étudiant·es aux histoires, connaissances clefs et travaux incontournables dans les études de migrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France. En mobilisant les recherches historiques et les enquêtes empiriques récemment menées sur le sol français, ce séminaire se propose de mettre en valeur plus d’un siècle de migrations asiatiques en France, jusqu’ici relativement peu racontées, dans une perspective comparative.

La France, pays de migration depuis plus d’un siècle, compte aujourd’hui un tiers de sa population avec au moins un parent ou grand-parent immigré (Le Minez, 2023). Ce sont le cas de 37 000 descendants d’immigrés chinois et 153 000 descendants d’immigrés cambodgiens, laotiens ou vietnamiens en 2019 (INSEE, 2020). De plus, en 2022, 13,5 % d’immigrés vivant en France sont nés en Asie (Insee, 2024). Ces différents groupes – immigrés asiatiques et descendants d’immigrés asiatiques — subissent, dans la société française, un processus relativement similaire de racialisation par l’amalgame et la confusion de l’origine « asiatique » à celle « chinoise » et les stéréotypes homogènes qui l’accompagnent (Gandon et Wang, 2023). Cette vision simpliste est en partie due à une méconnaissance de l’histoire comme le montre un sondage sur la perception et la connaissance d’immigrations d’Asie de l’Est et du Sud-Est en France, mené en 2023 par l’Institut d’études Occurrence et le Palais de la Porte Dorée à l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Immigrations est et sud-est asiatiques depuis 1860 », pour lequel seules neuf personnes sur mille ont répondu correctement aux trois questions de connaissance (MNHI, 2023). Bien que les différentes régions de l’Asie de l’Est et du Sud-Est partagent des influences civilisationnelles et culturelles communes, et que les flux migratoires intra-asiatiques soient très anciens, il est impératif de déconstruire les regards monolithiques de ces populations immigrées en France, en démontrant les nuances et les diversités des contextes historiques et sociaux de différentes vagues migratoires asiatiques. Ces hétérogénéités sont marquées par l’histoire coloniale, des motifs et trajectoires migratoires distincts, et des dynamiques générationnelles propres aux multiples origines sociales, appartenances ethniques, et contextes politiques.

En puisant dans les méthodes diverses des sciences sociales (histoire, sociologie, anthropologie, science politique, ethnologie, géographie), ce séminaire vise avant tout à introduire les étudiant.es aux histoires, connaissances clefs et travaux incontournables dans les études de migrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France. Jusqu’ici, les recherches sur ces phénomènes migratoires constituent un champ très varié, voire éclaté, entre périodes historiques et pays d’origine. En mobilisant les recherches historiques et les enquêtes empiriques récemment menées sur le sol français, ce séminaire se propose de mettre en valeur plus d’un siècle de migrations asiatiques en France, jusqu’ici relativement peu racontées, dans une perspective comparative. Les efforts d’analyses fines et du comparatisme – entre les pays de l’ancienne Indochine : le Vietnam, le Cambodge, le Laos jusqu’au Japon, en passant par la Chine – devront permettre de saisir avec finesse la diversité de migrations asiatiques en France, ainsi que de dégager une vision plus claire, des migrations coloniales et des études postcoloniales. À une autre échelle du comparatisme, nous tâcherons de situer les travaux et enquêtes portant sur des immigrations asiatiques en France dans le paysage global des mobilités notamment à l’échelle européenne.

L’accès est autorisé pour les auditeur.ices libres, sur inscription obligatoire.

Programme des séances

Mardi 2 décembre 2025 : Introduction

Cycle « Histoire »

Mardi 16 décembre 2025

Thaïs Dabadie (programmatrice et médiatrice culturelle, diplômée du Master Arts, littératures et langages, EHESS), « La Porte chinoise du Jardin d’agronomie tropicale : des expositions coloniales à l’investissement mémoriel vietnamien »

Mardi 6 janvier 2026

Laurent Dornel (professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, laboratoire ITEM), « Les travailleurs coloniaux de la Grande Guerre, le cas des Chinois et Indochinois »

Mardi 20 janvier 2026

Isabelle Wilhelm (docteure en sciences sociales, collaboratrice scientifique du Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains, Université Libre de Bruxelles), « Engagement humanitaire des personnes françaises d’origine laotienne au Laos. »

Cycle « Intersectionnalité des rapports de domination »

Mardi 3 février 2026

Jiyoung Kim (doctorante en sociologie, Université Paris Nanterre, Laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société - IDHES), « Comment les relations d’enquête sont-elles racialisées ? Intersectionnalité et ses effets dans une enquête sur la gentrification parisienne »

Mardi 17 février 2026

Julie Rodo (doctorante en sociologie des arts et de la culture, ED267 Université Sorbonne Nouvelle, UMR8070 Cerlis), « Du stigmate au fétiche : expériences intersectionnelles des amateur·ices de K-pop d’origine asiatique en France »

Mardi 3 mars 2026

Isabelle Debost (maîtresse de conférences d’anthropologie, Université des Antilles), « Chinois et descendants chinois à la Martinique et en Guyane : un entrelacs de migrations entre injonction coloniale et circulation caribéenne »

Mardi 17 mars 2026

Yong Li (docteur en sociologie, ingénieur d’études au Dysolab, Université de Rouen Normandie) et Miyako Hayakawa (postdoctoral fellow, anthropologue, Université libre de Bruxelles), « Les jeunes d’origine asiatique face au racisme et aux discriminations : entre le déni et la politisation, à propos de l’enquête REACTAsie »

Cycle « Santé et soin »

Mardi 31 mars 2026

Marie-Ève Samson (doctorante en anthropologie à l’Université de Montréal et cofondatrice du Collectif Super Boat People) et Rémy Chhem (chercheur en sciences sociales et cofondateur du Collectif Super Boat People), « L’exposition citoyenne “Plus que des bons réfugiés ! 50 ans de présence cambodgienne, laotienne et vietnamienne à Montréal” : soigner en créant un pont entre les générations »

Mardi 7 avril 2026

Simeng Wang, « Étudier la santé et la santé mentale en migration internationale : réflexions à partir d’enquêtes menées auprès de personnes d’origine est et sud-est asiatique en France »

Mardi 5 mai 2026

Stéphanie Nann (docteure en psychologie sociale et diplômée en psychologie clinique, Université Paris-Ouest Nanterre), « Les Cambodgiens de France : état des lieux de la psychologie sociale »

Mardi 19 mai 2026 : Conclusion

Page créée le mercredi 10 décembre 2025, par Webmestre.